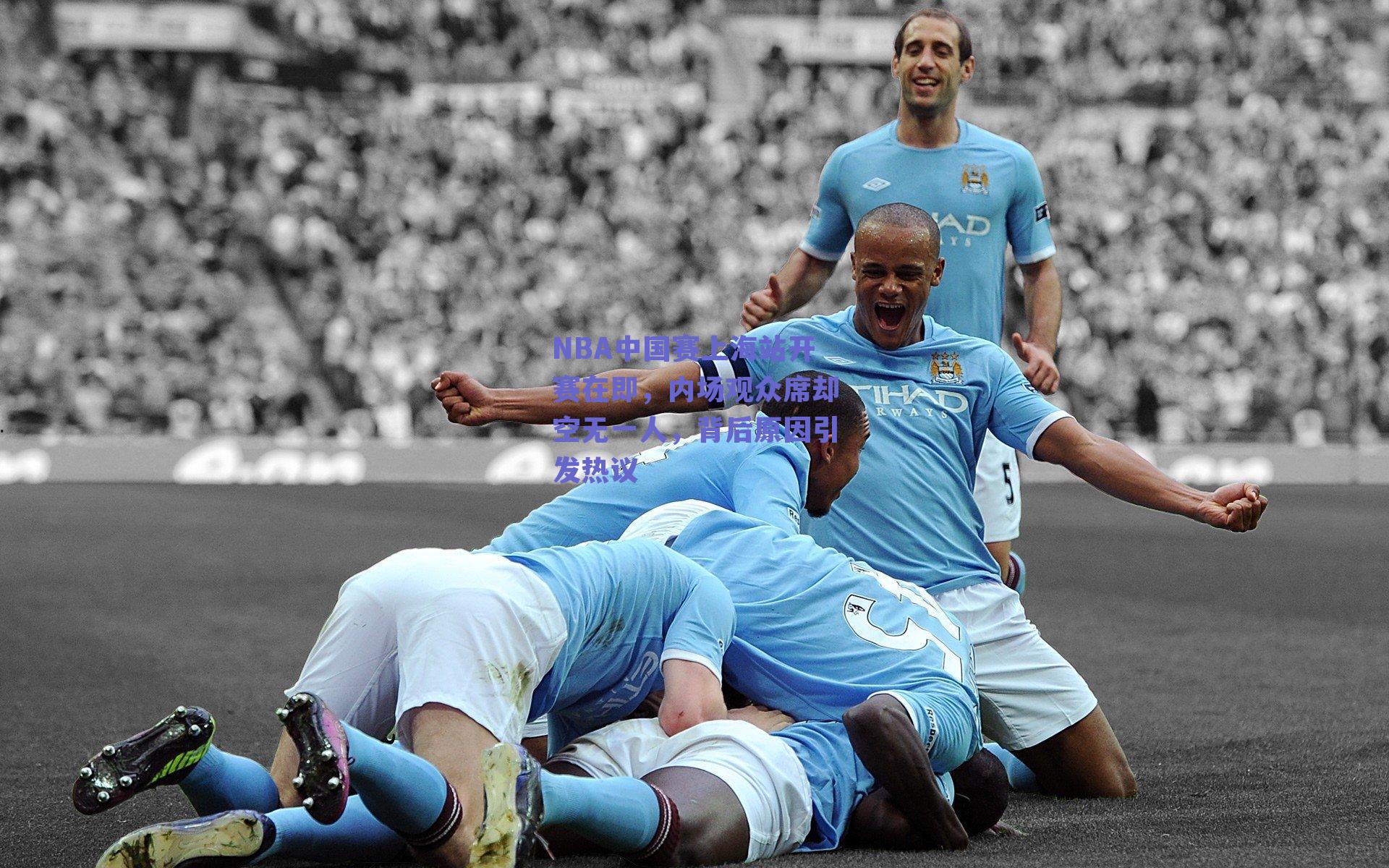

NBA中国赛上海站开赛在即,内场观众席却空无一人,背后原因引发热议

2025年10月,备受瞩目的NBA中国赛上海站即将在梅赛德斯-奔驰文化中心拉开帷幕,在比赛开始前两小时,现场却出现了令人意外的一幕:内场核心区域的座位几乎空无一人,只有零星的工作人员穿梭其间,这一反常现象迅速在社交媒体上引发热议,许多人开始猜测背后的原因——是门票销售遇冷,还是另有隐情?

赛前氛围:热闹与冷清的鲜明对比

往年的NBA中国赛总是座无虚席,球迷们早早涌入场馆,举着球星海报、穿着偶像球衣,用欢呼声点燃整个赛场,今年的上海站却显得格外不同,场馆外,赞助商搭建的互动区依然人潮涌动,球迷们在投篮游戏和商品摊位前排队,脸上写满期待,但与之形成鲜明对比的是,内场座位区却一片寂静,昂贵的门票似乎未能吸引足够的观众。

有现场工作人员透露,内场门票价格较往年有所上涨,最高档位的票价甚至接近万元人民币。“可能是价格因素让部分球迷望而却步,”一位负责票务协调的人员表示,“但更重要的原因或许是赛前的一些舆论风波。”

舆论风波:从期待到争议

本次中国赛原本被寄予厚望——两支参赛球队均拥有多名国际球星,且其中一位还是中国球迷非常熟悉的退役名宿之子,就在比赛前一周,一则关于球队管理层不当言论的新闻突然在网络上发酵,尽管相关球队迅速发表声明澄清,但部分球迷组织仍公开呼吁抵制比赛,以此表达对NBA某些政策的不满。

“我们热爱的篮球,但更珍惜国家的尊严,”一位曾在往年中国赛现场举牌支持球星的球迷在社交媒体上写道,“如果赛事与我们的价值观冲突,我们选择用脚投票。”类似的言论在网络上迅速传播,或许正是内场空座现象的重要原因之一。

经济因素:高票价与消费降级

除了舆论风波,经济因素也不容忽视,2025年,全球经济形势依然复杂,许多普通家庭在娱乐消费上更加谨慎,内场门票动辄数千元,对工薪阶层而言是一笔不小的开支,一位研究体育经济的学者指出:“体育赛事的消费弹性较大,当公众对未来的经济预期趋于保守时,高端门票往往最先受到影响。”

近年来国内体育赛事的多样化也分散了观众注意力,CBA联赛的崛起、本土球星的影响力提升,以及电子竞技等新兴体育形态的普及,让球迷有了更多选择。“NBA依然有强大的号召力,但它不再是唯一的选择,”一位体育评论员分析道,“球迷们更愿意为与自己有情感联结的赛事付费。”

赛事方的应对:沉默还是调整?

面对空荡的内场,赛事主办方并未立即公开回应,但据知情人士透露,组委会在开赛前曾考虑通过企业赠票或学生团体填场的方式缓解尴尬,最终因时间紧张未能成行,NBA联盟在社交媒体上的宣传依然密集,试图通过球星访谈和幕后花絮吸引观众。

也有观点认为,空座现象未必是坏事。“这或许能促使赛事方重新思考与中国市场的关系,”一位长期关注NBA的媒体人表示,“球迷的‘用脚投票’本质上是一种反馈,如果联盟能更重视本地球迷的情感需求,未来仍有机会重建信任。”

球迷心声:热爱与原则的平衡

在场馆外,我们遇到了几位仍在犹豫是否入场的球迷,一位戴着球队帽子的年轻人说:“我从初中就开始看NBA,但今年确实有些失望,如果比赛和价值观必须二选一,我可能会选择后者。”另一位带着孩子的父亲则坦言:“门票太贵了,而且我觉得带孩子看CBA比赛也一样精彩。”

并非所有球迷都选择放弃,一位从杭州专程赶来的女球迷表示:“我买的是山顶票,价格能接受,虽然内场空了,但我觉得球员们依然会全力以赴,这才是体育精神。”

未来的挑战:NBA在中国市场的十字路口

NBA中国赛自2004年首次举办以来,一直是连接美国篮球与中国球迷的重要桥梁,但近年来,随着地缘政治、经济环境与公众心态的变化,这一赛事正面临前所未有的挑战,如何平衡商业利益与球迷情感,如何回应中国市场的独特需求,将成为NBA联盟必须直面的课题。

空荡的内场座位,或许只是一个缩影,它背后反映的是球迷群体日益成熟的消费观念、逐渐强化的民族意识,以及对体育赛事更高层次的精神需求。

比赛开始的哨声即将吹响,球场灯光缓缓亮起,内场的空座在镜头下格外显眼,这一幕,不仅是一场商业赛事的尴尬,更是一面镜子,映照出体育与文化、经济与价值观之间的复杂交织,无论最终比赛结果如何,2025年NBA中国赛上海站的这场“空座风波”,注定会成为许多人记忆中难以忽视的一页。

而对于热爱篮球的人们来说,体育的魅力从未褪色——它超越胜负,连接人心,并在每一次挑战中,悄然书写新的可能。