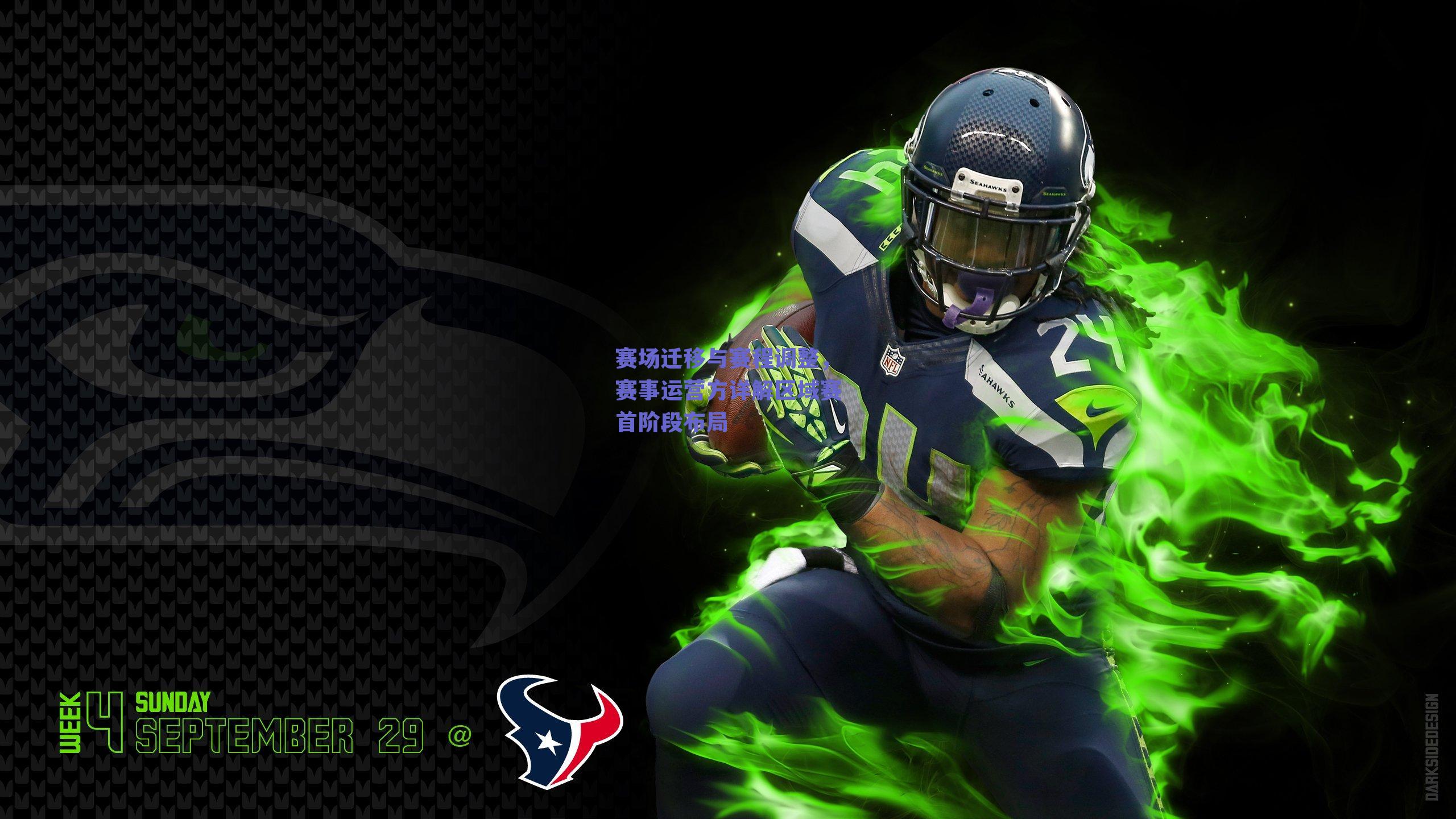

赛场迁移与赛程调整,赛事运营方详解区域赛首阶段布局

本周,全国竞技联盟区域赛第一阶段正式拉开帷幕,与往年不同的是,本届赛事出现重大调整:超过三分之一的原定赛场临时更换地点,同时近半赛事的开始时间发生变动,这些变化在参赛队伍与观众间引发热议,为此,本报独家专访赛事运营总监张宇,解读调整背后的深层考量。

赛场更换:应急措施还是长远规划?

原定于北区体育中心举行的揭幕战,现已转移至新落成的奥林匹克综合体育馆,同样的情况出现在南区、西南赛区等多个赛场,张宇解释道:"赛场调整主要基于三方面因素:首先是场馆设施标准提升需求,国际级赛事要求场馆配备更先进的计时系统和运动员追踪技术;其次是交通疏导与观众容量的重新评估;最后是考虑到气候因素,部分露天场地需要应对极端天气的备用方案。"

值得注意的是,所有新赛场均配备了智能场馆管理系统,这套系统能够实时监测入场人流、座位分配和应急通道状态,确保在紧急情况下可在4分钟内完成全员疏散,新赛场的无障碍设施覆盖率提升至100%,体现了赛事包容性办赛理念。

时间变更:全球同步直播的战略调整

赛事时间调整同样引人关注,原定于晚间进行的多场焦点战,现已提前至下午举行,张宇表示:"时间调整主要考虑到全球观众观赛体验,我们通过数据分析发现,时区差异导致海外观众错过大量精彩赛事,新的时间安排将使欧洲和北美地区的黄金时间收视率提升40%以上。"

赛事组织方引入了"动态时间调度"机制,通过人工智能系统,根据参赛队伍状态、天气条件和观众偏好,对非关键场次进行微调,这种灵活的安排方式既保证了赛事质量,也最大化了观众参与度。

技术升级:智慧赛事管理新范式

第一阶段赛事中,运营方推出了多项技术创新,其中最引人注目的是"虚拟联合指挥中心"的应用,该平台整合了所有赛场的实时数据,包括安保监控、交通流量、医疗救援等12个子系统,指挥中心负责人李薇介绍:"通过这个平台,我们能够在30秒内协调处理跨场馆的突发情况,确保赛事安全进行。"

另一个重大变革是门票系统的升级,采用区块链技术的电子门票不仅杜绝了黄牛票问题,还能智能分析观众出行方式,为公共交通调度提供数据支持,数据显示,新系统使场馆周边交通拥堵指数下降了25%。

参赛队伍适应与反馈

对于这些变化,参赛队伍的反应各不相同,卫冕冠军北方勇士队主教练刘建业表示:"场地更换确实影响了我们的备战计划,但新场馆的设施水平令人印象深刻,特别是更衣室和康复中心的专业程度,达到了国际一流水平。"

一些中小规模队伍则提出了不同意见,南山队领队王哲指出:"时间调整给我们的行程安排带来了额外成本,希望组织方能提供更充分的过渡期。"对此,运营方宣布将设立专项补助基金,帮助队伍应对因赛程变化产生的额外支出。

可持续发展:绿色赛事新标准

本届赛事的另一个亮点是环保措施的全面升级,所有新赛场都获得了绿色建筑认证,采用太阳能发电和雨水回收系统,张宇特别强调:"我们要求所有场馆单日垃圾回收率达到75%以上,并禁止使用一次性塑料制品。"

赛事组织还与环保机构合作,推出了"碳积分"计划,观众通过选择公共交通、参与垃圾分类等绿色行为获得积分,可兑换专属纪念品,这种模式首次将观赛行为与环境责任直接关联。

区域经济拉动效应

赛场更换不仅影响赛事本身,也对举办地经济产生深远影响,原定赛场城市与最终举办城市之间的变更,引发了关于区域经济平衡发展的讨论,运营方经济顾问陈琳博士分析:"赛事布局调整考虑了多维度因素,包括基础设施利用率、酒店承载能力和长期投资回报,我们预计本届赛事将为首阶段举办地带来超过12亿元的经济收益。"

值得注意的是,部分非中心城市通过此次赛事获得了展示机会,如西南地区的龙岩市,凭借新建成的智能体育馆获得了多场重要比赛举办权,当地酒店预订率同比上涨200%。

赛事运营的新模式

当被问及这些调整是否会成为常态时,张宇表示:"灵活性将成为未来赛事运营的核心竞争力,我们正在建立动态评估体系,使场地安排和赛程设置能够快速响应各种变化因素,第二阶段赛事可能会引入观众投票机制,让粉丝参与部分场次时间地点的选择。"

区域赛第一阶段的这些变革,反映了大型体育赛事运营模式的深刻转型,从固定安排到动态调整,从单一考量到多维平衡,体育赛事正在与技术发展、社会需求和环境责任更紧密地结合,这些变化不仅影响着参赛者和组织者,也在重新定义观众体验和赛事价值。

随着第一阶段赛事全面展开,这些调整的效果将接受实际检验,无论结果如何,这种勇于创新、追求卓越的探索精神,已经为体育赛事运营设立了新的标杆。